La prima volta che sentii la voce di mia nonna raccontare una storia, non capii quasi nulla. Le sue parole erano antiche, come se provenissero da un tempo più ampio della mia vita di bambina. Erano rotonde, piene, pesavano come pietre lisce raccolte sul greto del fiume. Eppure, pur senza comprenderle, io mi sentivo protetta, come se quella lingua fosse una coperta intessuta apposta per me.

Con mia madre parlavo italiano, con gli amici il linguaggio della televisione, veloce e pieno di frasi prese in prestito dall’inglese. Con mia nonna, invece, si apriva un mondo diverso: fatto di parole che nessun libro di scuola riportava, parole che non avevano sinonimi. Lei chiamava il vento con un nome segreto, che suonava come un soffio lungo e profondo; la pioggia aveva due o tre nomi, a seconda che fosse leggera come un bacio o violenta come un rimprovero.

Io, che da bambina non capivo, mi lasciavo cullare da quei suoni. Ero convinta che quella lingua fosse eterna, che non potesse mai finire.

Un giorno, però, la nonna mi disse:

— Quando morirò, morirà con me anche la mia lingua.

Io la guardai con orrore.

— Non è possibile, nonna. Una lingua non può morire!

Lei sorrise, con gli occhi pieni di malinconia.

— Le lingue non muoiono da sole, piccola mia. Muoino quando le persone smettono di usarle.

In quel momento capii che il tesoro che abitava nella sua voce stava svanendo davanti ai miei occhi. Nessuno dei miei genitori la parlava più: l’avevano lasciata cadere per rincorrere la modernità, per sembrare “giusti”, “adatti”, “uguali a tutti gli altri”. E così la lingua della mia nonna era rimasta chiusa nella sua bocca come un seme sepolto troppo in profondità per germogliare.

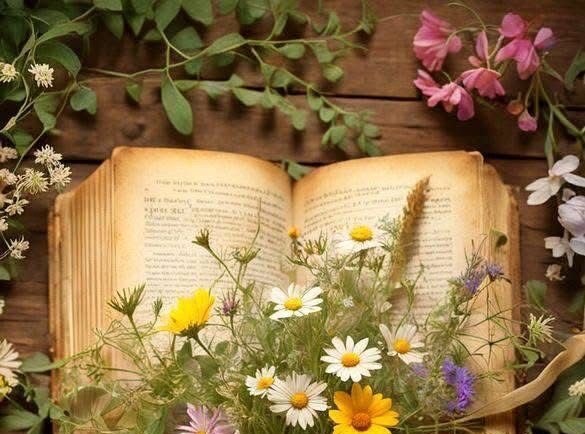

Quando la nonna se ne andò, non mi lasciò gioielli né denaro. Mi lasciò un quaderno sottile, consumato dal tempo. Ogni pagina era un pezzo della sua anima. Una parola, e accanto un piccolo disegno o una spiegazione in italiano. Non era un dizionario: era un atlante dell’anima. C’erano parole per il profumo del pane, per la carezza improvvisa che ti consola, per la luce del mattino che filtra tra le persiane. C’erano parole che non hanno equivalenti in nessuna lingua del mondo: concetti sottili, sentimenti che io riuscivo a capire solo perché li avevo vissuti con lei.

Sfogliare quel quaderno fu come scoprire che in casa mia c’era un universo intero rimasto nascosto. E capii una verità che non ho più dimenticato: ogni lingua custodisce un modo unico di amare, di sentire, di guardare il mondo. Quando una lingua si spegne, non perdiamo solo delle parole: perdiamo carezze, sguardi, sapori, memorie.

Ripensai allora ai miei genitori. Anch’essi avevano perso la lingua dei loro padri, e con essa una parte di sé. Li guardai con occhi diversi: non più solo come figure adulte, a volte distanti, ma come bambini che un tempo avevano ascoltato le stesse parole della nonna e le avevano lasciate andare, forse per paura di sembrare fragili. E mi venne un desiderio improvviso di stringerli, di abbracciarli forte, come a dire: Non importa se avete dimenticato: io vi amo lo stesso, e voglio tenere viva quella parte di voi che credevate perduta.

Da allora ho imparato a parlare con più dolcezza a mia madre, a chiedere più spesso a mio padre delle sue memorie. Non sempre sanno rispondere, ma ogni ricordo che affiora è come una scintilla che riaccende un fuoco antico.

E ho capito che questo amore non si deve fermare dentro le mura della mia casa. Perché, se davvero ogni lingua custodisce un mondo, allora ogni persona che incontro porta con sé una biblioteca vivente, fatta di parole, di ricordi, di storie.

Amare i nostri genitori e i nostri nonni significa imparare ad amare tutti: il vicino che parla un dialetto dimenticato, il migrante che porta con sé una lingua sconosciuta, l’anziano che conserva proverbi che nessuno ascolta più. Significa riconoscere che in ciascuno c’è un frammento di quel grande mosaico che è l’umanità.

E allora penso che la perdita della diversità linguistica non è solo un fatto culturale: è una perdita di amore. Perché dimenticare le lingue dei nostri padri e delle nostre madri significa dimenticare i loro cuori, le loro emozioni, la loro voce.

Per questo, ogni volta che apro il quaderno della nonna e pronuncio una parola della sua lingua, sento che sto facendo un gesto di amore: verso di lei, verso i miei genitori, e verso tutti coloro che, in silenzio, custodiscono tesori che rischiano di svanire.

E mi ripeto, come una preghiera:

Ogni lingua che si spegne è una madre che tace. Ogni parola che ricordiamo è un abbraccio che continua.