Un viaggio tra principi attivi, potenzialità terapeutiche e limiti di applicazione.

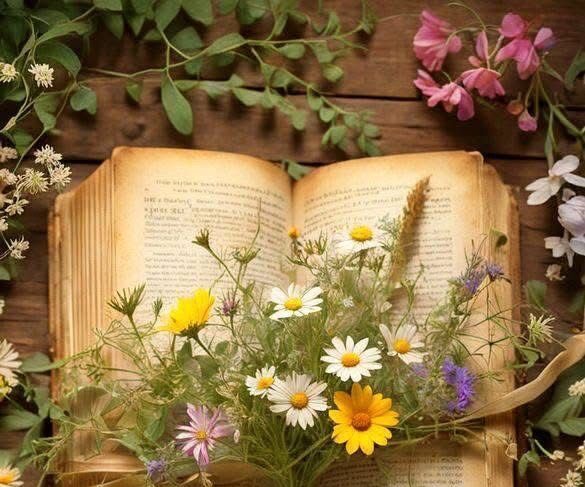

C’è una pianta che affascina da secoli per il suo mistero e la sua potenza: l’Artemisia annua, conosciuta anche come “assenzio annuale” o “qinghao” nella tradizione cinese. Appartenente alla famiglia delle Asteraceae, si presenta come una pianta erbacea annuale dal portamento slanciato, che può raggiungere anche i due metri di altezza. Le sue foglie verde chiaro, finemente frastagliate e dall’aroma erbaceo-balsamico, custodiscono i principi attivi che l’hanno resa celebre in tutto il mondo.

Già migliaia di anni fa, nelle antiche civiltà cinesi, le foglie di questa pianta venivano raccolte e utilizzate contro le febbri malariche. Il suo nome appare nei testi di medicina tradizionale, tramandando una conoscenza empirica che la ricerca scientifica moderna ha poi confermato e sviluppato.

Dalla tradizione al Nobel per la Medicina

Il principio attivo più noto di Artemisia annua è l’artemisinina, una molecola isolata per la prima volta negli anni ’70. La sua efficacia contro la malaria ha rivoluzionato i protocolli terapeutici internazionali, tanto da valere il Premio Nobel per la Medicina nel 2015 a Tu Youyou, la ricercatrice cinese che ne riscoprì il valore terapeutico partendo da fonti della medicina tradizionale.

Ma l’azione dell’artemisia non si ferma qui. Studi più recenti stanno indagando il potenziale dell’artemisinina e dei suoi derivati in oncologia sperimentale, dove si ipotizza un effetto selettivo contro cellule con metabolismo alterato. Tuttavia, la ricerca è ancora in fase preliminare e lontana dall’uso clinico consolidato.

Forme d’uso tradizionali e moderne

Oltre alla celebre artemisinina, la pianta contiene flavonoidi, cumarine, terpeni e oli essenziali, che le conferiscono proprietà aromatiche, balsamiche e leggermente amarognole.

Le principali forme di utilizzo includono:

- Tisana o infuso: ottenuto dalle foglie e sommità essiccate, tradizionalmente usato in fitoterapia.

- Tintura madre: preparazione idroalcolica che richiede dosaggi millimetrici.

- Estratto secco titolato: impiegato in integratori, con concentrazione standardizzata di principi attivi.

- Olio essenziale: molto concentrato, da usare con estrema cautela e sempre diluito.

- Uso alimentare: più raro rispetto ad altre specie del genere Artemisia (come l’assenzio maggiore o l’artemisia vulgaris), ma talvolta utilizzata in piccole quantità per insaporire carni, legumi o salse.

Il nodo della scienza e degli interessi economici

Nonostante l’impatto terapeutico della scoperta dell’artemisinina, Artemisia annua resta ai margini della medicina ufficiale. Troppo potente per essere ignorata, ma troppo “naturale” per essere valorizzata in un sistema basato sulla brevettabilità e sul profitto dei farmaci.

La domanda diventa inevitabile: quanto della resistenza verso questa pianta deriva da ragioni puramente scientifiche e quanto da dinamiche economiche e regolatorie? La riflessione si allarga oltre i confini della ricerca, toccando la libertà di cura e l’integrazione tra saperi antichi e progresso tecnologico.

Oleolito di Artemisia annua: un rimedio sicuro per uso esterno

Per ridurre i rischi legati all’assunzione interna e valorizzare la pianta in modo sicuro, molti erboristi propongono la preparazione dell’oleolito di Artemisia annua: un estratto lipidico destinato ad applicazioni cutanee, di semplice realizzazione domestica.

Preparazione passo dopo passo:

- Raccogliere 50 g di foglie e sommità fiorite essiccate, evitando qualsiasi residuo di umidità.

- Tritare grossolanamente e riporre in un barattolo di vetro scuro.

- Aggiungere 200 ml di olio vegetale spremuto a freddo (oliva, girasole o mandorle dolci).

- Chiudere ermeticamente e lasciare macerare per 3-4 settimane in luogo tiepido e luminoso, agitando quotidianamente.

- Filtrare con una garza e travasare in boccette di vetro scuro. Conservare al riparo da luce e calore.

Conservato correttamente, l’oleolito mantiene le sue proprietà fino a 12 mesi.

Gli usi dell’oleolito di Artemisia annua

Il preparato si presta a diversi impieghi esterni:

- Lenitivo e rilassante: utile nei massaggi muscolari dopo sforzo fisico o tensioni.

- Stimolante della microcircolazione cutanea: migliora la percezione di calore e distensione.

- Dermatologico: purificante, riequilibrante e lenitivo su arrossamenti e irritazioni leggere.

- Cosmesi naturale: base per unguenti e creme officinali; applicabile puro sul cuoio capelluto come tonico naturale.

- Benessere delle gambe: dona sollievo a piedi e arti inferiori affaticati.

- Bagno aromatico: alcune gocce in acqua calda favoriscono rilassamento e decongestione.

- Massaggi linfodrenanti: l’aroma erbaceo contribuisce a un senso di leggerezza e vitalità.

- Ambito femminile: olio da frizione su basso ventre e area lombare, tradizionalmente impiegato per favorire l’equilibrio del ciclo mestruale e alleviare i fastidi correlati.

Avvertenze e precauzioni

Nonostante la relativa sicurezza d’uso, è bene ricordare alcune indicazioni pratiche:

- Non applicare su ferite aperte, abrasioni profonde o cute lesa.

- Evitare l’uso interno dell’oleolito, non destinato ad assunzione orale.

- Testare sempre su una piccola area cutanea in caso di pelle sensibile o predisposta a reazioni.

- L’uso in gravidanza e allattamento richiede prudenza e va valutato con un professionista.

Natura e scienza: un’alleanza possibile

Forse la vera sfida non è scegliere tra natura e scienza, ma imparare a unirle senza pregiudizi, riconoscendo che la terra custodisce ancora molte risposte. L’Artemisia annua, sospesa tra la tradizione millenaria e la ricerca biomedica moderna, resta un simbolo di questo dialogo necessario.

NATURA come MEDICINA.